L’Ora Italica, Il modo alternativo tutto nostro di segnare l’ora

La giornata era sempre di 24 ore e sempre tutte uguali, ma il giorno iniziava o per meglio dire finiva mezz’ora dopo il tramonto. Era quello il momento contrassegnato dal numero 24 e il resto andava di conseguenza.

Un’usanza nata nel 14° secolo che si protrasse da noi fino alla fine del 18° secolo. Le giornate lavorative, ma anche le pratiche religiose erano, infatti, un tutt’uno con la luce solare, tant’è che al tramonto finiva la giornata, era il momento della preghiera dei vespri e le porte delle città venivano chiuse.

Le 24 ore erano tutte della stessa lunghezza ma visto che cambiava l’ora del tramonto da stagione a stagione (in realtà da giorno a giorno) questi orologi dovevano essere regolati continuamente, di solito ogni 10 giorni.

Basti pensare, per esempio, che tra il 21 dicembre e il 21 giugno la differenza dell’orario del tramonto è di oltre tre ore.

Che la luce solare fosse al centro di questo modo di misurare il tempo si capisce anche da come erano organizzati i quadranti. Il 24 era a destra, alle nostre ore 3, cosicché la lancetta dall’alba al tramonto percorreva metà del quadrante, da una parte all’altra, rifacendosi al movimento relativo del sole.

In effetti, la vita all’epoca era decisamente più legata ai cicli naturali e la misurazione del tempo ne era la naturale conseguenza. Al suono delle campane si sapeva esattamente quante ore di luce rimanevano prima dell’arrivo del buio.

E i minuti? Beh, non erano qualcosa di cui preoccuparsi e, infatti, gli orologi avevano una lancetta unica, quelle delle ore.

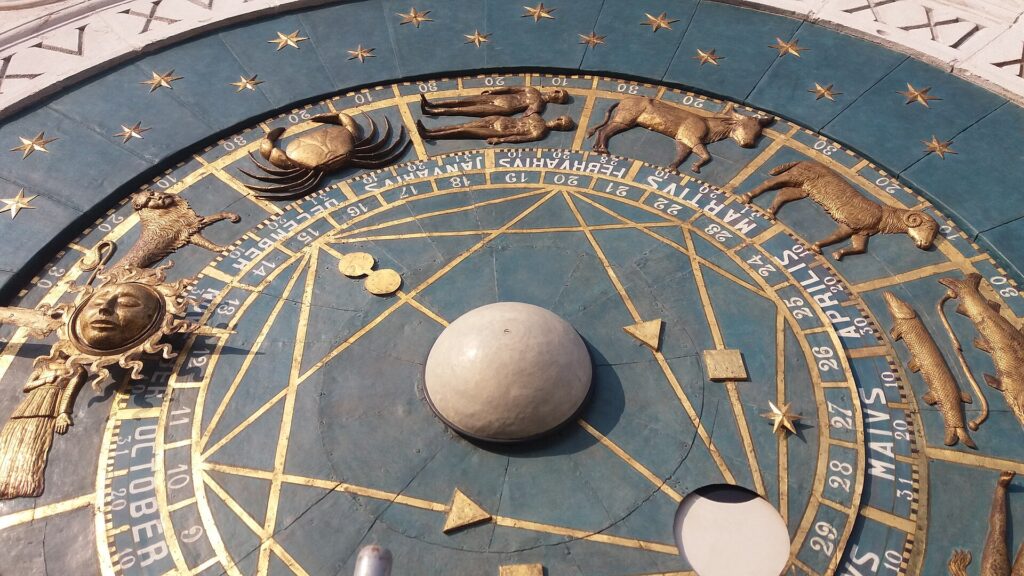

Davvero molti gli esempi arrivati fino a noi: la magnifica torre dell’orologio in piazza San Marco a Venezia, l’orologio del Duomo di Firenze con il quadrante affrescato da Paolo Uccello, l’orologio in piazza della Loggia a Brescia che presenta anche un secondo quadrante nella facciata opposta o anche la splendida Torre dell’orologio a Padova.

In molti casi gli orologi pubblici più complicati avevano calendari astronomici, con equinozi, segni zodiacali, fasi lunari e dettagli che all’uomo moderno interessano relativamente ma che, all’epoca, erano talmente utilizzati da essere leggibili anche dalle classi meno istruite.

In Italia centrale poi l’ora italica visse quasi di vita propria con i sorprendenti quadranti da 6 ore.

Una caratteristica tipica dello stato pontificio. Con la lancetta delle ore che faceva il giro del quadrante quattro volte in un giorno. L’ora segnata era sempre quella italica, da tramonto a tramonto, anche se in questo caso è forse meglio dire da preghiera a preghiera. Con il vantaggio che era più facile intuire i minuti grazie alla posizione della lancetta tra indice e indice.

E di questi orologi ne sono rimasti davvero molti in giro. Nel Lazio per esempio ci sono ancora una novantina di questi orologi da 6 ore, sparsi tra palazzi e chiese, e l’orologio sul torrino del palazzo del Quirinale a Roma ne è l’esempio più eclatante. Nelle Marche ce ne sono oltre 40. Come detto però era un’usanza tipica dell’Italia centrale tant’è che di questi quadranti in Lombardia ce ne sono solo 7 ma in Veneto o in Sicilia addirittura solamente uno.

Che avesse il quadrante da 6 o 24 ore, il conteggio delle ore italiche venne comunque abolito solamente alla fine del ‘700 e inizio del ‘800. La rivoluzione francese prima e le conquiste napoleoniche poi unificarono l’intero continente con unità di misura standard per tutti. Il chilogrammo, il litro, il metro e per fortuna anche il modo di conteggiare l’ora. Perfezionato in tutto il mondo grazie ai fusi orari quasi un secolo dopo nel 1884.

Il cambiamento nel calcolo dell’ora in Italia come potete immaginare fu una vera e propria rivoluzione che mise in difficoltà e non poco le popolazioni meno istruite. Se il passaggio dalla Lira all’Euro ci ha costretto a fare calcoli per anni, si può ben immaginare che impatto può aver avuto cambiare totalmente la misurazione del tempo.

Per qualche decennio i due metodi di misurazione hanno convissuto ma le difficoltà sono ben espresse da Giacomo Canova che nel 1755 giunto a Parma poco dopo l’adozione dell’ora francese, annota nel suo “Storia della mia vita” il dialogo con un oste parmense.

«Da tre mesi a Parma siamo nella confusione più totale, tanto che ormai nessuno sa più che ore sono».

«Hanno distrutto gli orologi?»

«No di certo! Ma da quando dio ha creato il mondo, il sole è sempre tramontato alle ventitré e mezzo, e mezz’ora dopo si è suonato l’angelus: tutti sapevano che quello era il momento di accendere le candele. Ora viviamo nella confusione più totale, tanto che il Sole tramonta ogni giorno a un’ora diversa.

I contadini non sanno più a che ora andare al mercato. Dicono che ora hanno sistemato ogni cosa, e sapete perché? Perché finalmente tutti sanno che si pranza alle ore dodici.

Bella scoperta, dico io! Al tempo dei Farnese si mangiava quando si aveva fame, ed era molto meglio».

Che dire… beh, la società italiana è decisamente cambiata negli ultimi due secoli.